個人クリニックの相続手続とは

1. はじめに

個人クリニックを運営していた方が亡くなった場合、そのクリニックの相続手続きは複雑で多岐にわたります。この記事では、クリニックの相続手続きについて、基本的な知識から具体的な手続き、注意点までを解説します。

2. 相続手続きの基本知識

相続手続きは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐためのプロセスです。まずは相続人の特定から始まり、次に相続財産の評価を行います。相続人には法定相続人と遺言によって指定された相続人がいます。相続財産には、クリニックの設備や営業権、銀行預金などが含まれます。

3. クリニックの廃業と開業

医療法人ではなく、「個人診療所」の場合は、クリニックの『廃業』をした上で、新たに相続人が新たに診療所を『開業』する必要があります。

また、相続する設備、ハード面についてのクリニックの評価は、相続手続きにおいて重要なステップです。医療設備や施設は専門家による査定が必要です。また、患者情報や技術、ノウハウといった知的財産も評価対象です。営業権の評価も重要で、これにはクリニックの評判や立地条件などが影響します。

4. 法的手続きと必要書類

相続手続きを円滑に進めるためには、法的手続きを理解し、必要な書類を揃えることが重要です。遺言書の有無は手続きに大きな影響を与えます。また、相続放棄や限定承認といった選択肢もあります。必要書類には、死亡診断書や相続関係説明図、遺産分割協議書などがあります。

5. 税務面の考慮

相続には税務上の考慮も必要です。相続税の申告と納税は重要なポイントであり、クリニックの相続には特有の税務上のポイントがあります。節税対策としては、贈与の活用や生命保険の加入などが考えられます。

6. 実務上の手続きと注意点

相続手続きが進む中で、実務的な手続きも多くあります。銀行口座の解約や名義変更、医療法人化の検討も必要です。また、従業員や患者への対応も重要で、クリニックの継続的な運営を考える際には慎重な対応が求められます。

7. 専門家の活用

相続手続きをスムーズに進めるためには、専門家の助けを借りることが有効です。弁護士や税理士は法的、税務的なアドバイスを提供してくれます。相談先の選び方や活用法についても解説します。

8. まとめ

迅速かつ円滑な相続手続きを進めるためには、適切な情報収集と専門家の活用が不可欠です。また、家族間のコミュニケーションも重要で、相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、定期的な話し合いを持つことが推奨されます。

個人診療所の場合は、医療事業を継続するためには『廃業』&『開業』の手続きが必要です。また、個人診療所に帰属する情報などはそのまま継続したクリニックで使用することができないこともあります。手続き自体はシンプルですが、診療継続には少々不都合な場合もありますので、どうすべきかを事前に話し合うことは重要です。

医療法人の場合

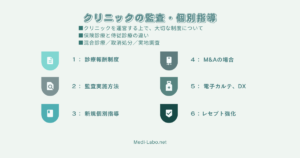

医療法人の場合の相続手続きは、制度、法律などが複雑に絡み合い、個人クリニックの相続手続きよりも難易度が高いと言われています。

主な手続

複雑な手続きのため、個人診療所から医療法人にするのをためらうかもしれません。しかしながら、クリニックの運営をスムーズに引き継ぐためには、医療法人のほうが医療を継続しやすいというメリットがあります。

■役員変更

臨時役員総会

→理事長の変更、役員の補充(定数に満たない場合)の承認

■定款変更

→定款内容の変更、添付書類の提出

■変更登記、役員変更届

投稿者プロフィール

最新の投稿

MS法人2026年1月17日将来に向けて院長の個人資産を増やす!開業医のためのMS法人活用術|個人資産を増やす院長の財務設計

MS法人2026年1月17日将来に向けて院長の個人資産を増やす!開業医のためのMS法人活用術|個人資産を増やす院長の財務設計 医療法人設立2026年1月17日「あとで整理すればいい」が一番危ない― 医療法人申請で困る個人開業医の共通点 ―

医療法人設立2026年1月17日「あとで整理すればいい」が一番危ない― 医療法人申請で困る個人開業医の共通点 ― MS法人2025年12月26日クリニックでもよく使うあのサービスも狙われた。実は個人診療所も攻撃されているサイバー攻撃のリスクとは。

MS法人2025年12月26日クリニックでもよく使うあのサービスも狙われた。実は個人診療所も攻撃されているサイバー攻撃のリスクとは。 MS法人2025年12月24日MS法人の活用で採用が活性化する理由

MS法人2025年12月24日MS法人の活用で採用が活性化する理由